東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

時事直擊

廣明德慧 善澤香江

2024-04-17

娛樂焦點

炎明熹人美心善 生日月舉行義賣及捐血日

2024-04-22

時事直擊

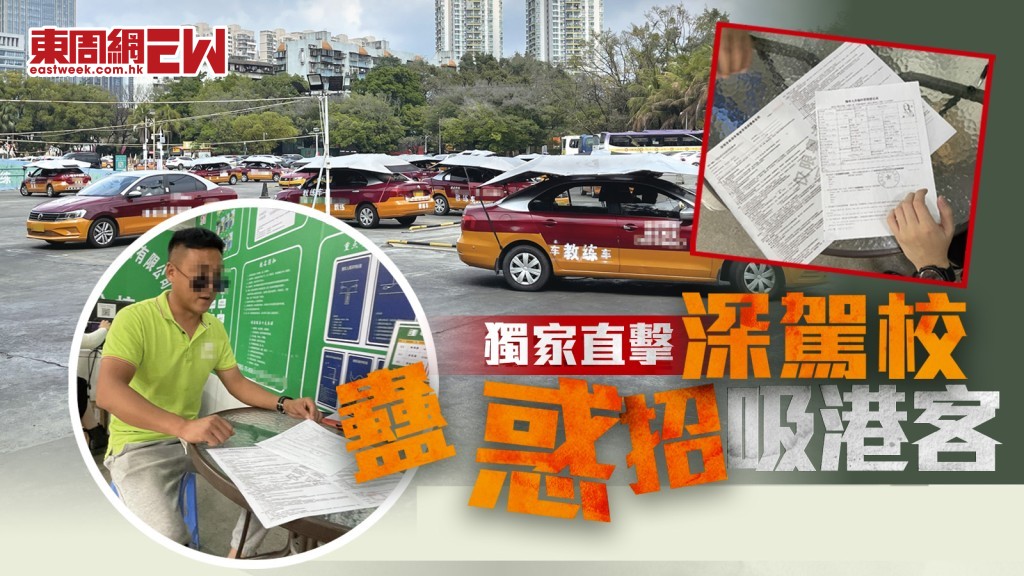

獨家直擊 北上學車成風 深駕校蠱惑招吸港客

2024-03-15

飲食玩樂

4‧28富衛保險冠軍賽馬日 推出限定馬王tee 贏遊戲訪巨星「金槍六十」

2024-04-13

娛樂焦點

星級稀客俾面蒲頭 直擊俞琤「奔七」慶生P

10小時前

娛樂焦點

《東周刊》第1078 期|獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ‧佘媽頑疾纏身爆佘詩曼 3 招急救

12小時前

娛樂焦點

《飛常日誌》| 究竟邊個做過空姐 ? 15個真假空姐名單曝光

2024-01-19

飲食玩樂

人寵好去處︱將軍澳「澳南節」開鑼 免費掃貨1分鐘!盡集美食嘉年華及寵物市集

2024-04-22

娛樂焦點

慈山寺前住持 食肉鐵證曝光

2024-03-05

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad