東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

18年婚姻玩完 揭郭晉安歐倩怡離婚3大內情

2024-05-09

時事直擊

內地餐飲大軍加速襲港 搶舖插旗掀「洗牌潮」

19小時前

娛樂焦點

東周追劇指南2024之陸劇 | 《慶餘年2》驚喜回歸!井柏然上演懸疑劇情;宋茜周渝民甜蜜戀愛?

18小時前

娛樂焦點

關秀媚宣布離婚 前夫李煒尚密謀避走傷心地

2024-05-09

飲食玩樂

母親節好去處2024 | 母親節去邊好?有氛圍、有海景的灣仔露台西餐廳!

2024-05-08

樂在灣區

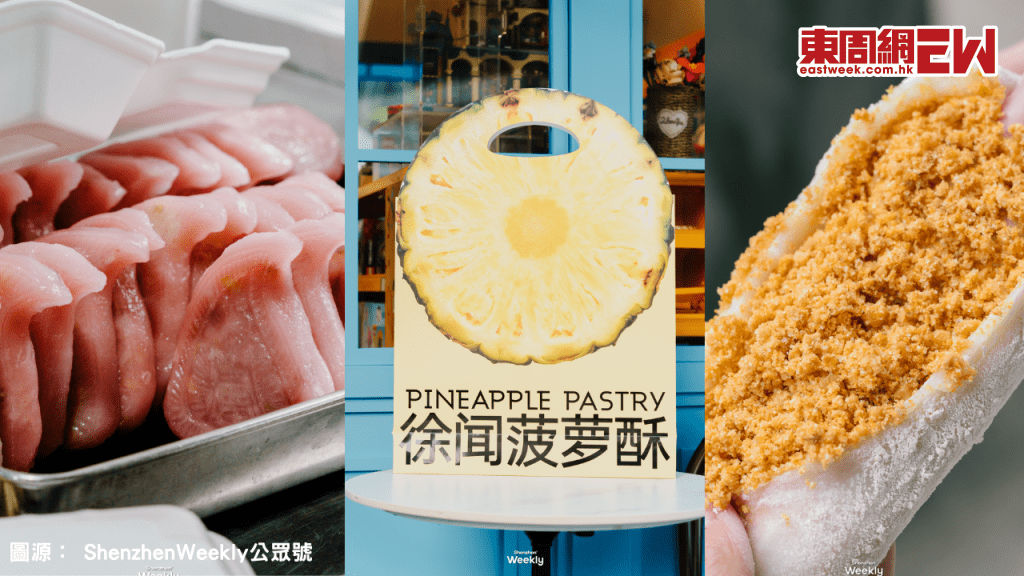

深圳手信攻略2024 | 鮑師傅、奈雪out咗?深圳必買的9款特產推介

2024-05-07

娛樂焦點

九龍城寨之圍城 |林峰 張文傑 胡子彤爆血淚史 打到嘔先可以停

2024-05-09

娛樂焦點

《東周刊》第1080 期|搶舖插旗掀「洗牌潮」 內地餐飲大軍加速襲港 ‧18年婚姻玩完 揭郭晉安歐倩怡離婚3大內情

2024-05-07

娛樂焦點

《東張西望》疑似何伯夫婦茶記撐枱腳! 網民:「好幸福 係愛呀」

17小時前

娛樂焦點

J2主持文頌男患癌接受28次電療 飽受劇痛只可跪不能坐!Stephy馬浚偉隔空打氣!

2024-05-03

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad