東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

時事直擊

假肉串燒 | 獨家追蹤深港可疑食品 驚爆假肉串燒 化學湯底 兩大化驗團隊助揭真相

2024-04-24

樂在灣區

深圳蛋撻地圖2024 | 盤點深圳8款最強蛋撻 附詳細購買地址及價格

2024-04-24

娛樂焦點

68歲戴志偉背妻與索女車廂密會斷正!

9小時前

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

娛樂焦點

《東周刊》第1078 期|獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ‧佘媽頑疾纏身爆佘詩曼 3 招急救

2024-04-23

財經智庫

窮人經濟|上班族讚味道夠濃 實測平絕中環「10蚊杯咖啡」

2024-04-24

娛樂焦點

忽然富貴? 直擊張致恒撇甩外傭速逃

12小時前

樂在灣區

深圳水療 | 6間福田口岸步行即達按摩會所親身測評

2023-08-30

東姑熱話

溫馨二人世界 吳安儀

2023-09-13

娛樂焦點

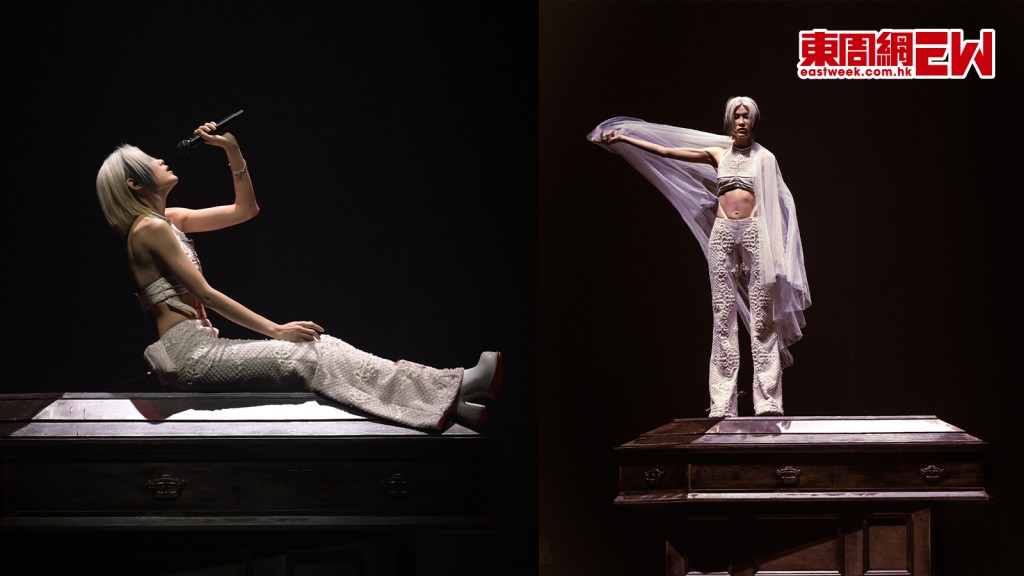

陳蕾紅館演唱會頭場 差啲想搵洪嘉豪幫手吹嗩吶 預言將會出大碟

2024-03-03

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad