東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

麥玲玲專訪 | 破天荒點名評各大玄學家 麥玲玲親述比李丞責優勝之處

9小時前

時事直擊

假肉串燒 | 獨家追蹤深港可疑食品 驚爆假肉串燒 化學湯底 兩大化驗團隊助揭真相

2024-04-24

健康醫美

李麗珍偕女兒「姊妺」同框賀入行40年 靠「黃金5秒」煉神顏

2024-04-25

娛樂焦點

68歲戴志偉背妻與索女車廂密會斷正!

2024-04-25

財經智庫

新城市廣場與迪士尼搞「蜜蜜」打卡位 教主下月現身 「神徒」提早霸位

8小時前

焦點人物

沒法遺忘的愛 醫療集團CEO張裕龍

2024-03-24

娛樂焦點

《東周刊》第1078 期|獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ‧佘媽頑疾纏身爆佘詩曼 3 招急救

2024-04-23

健康醫美

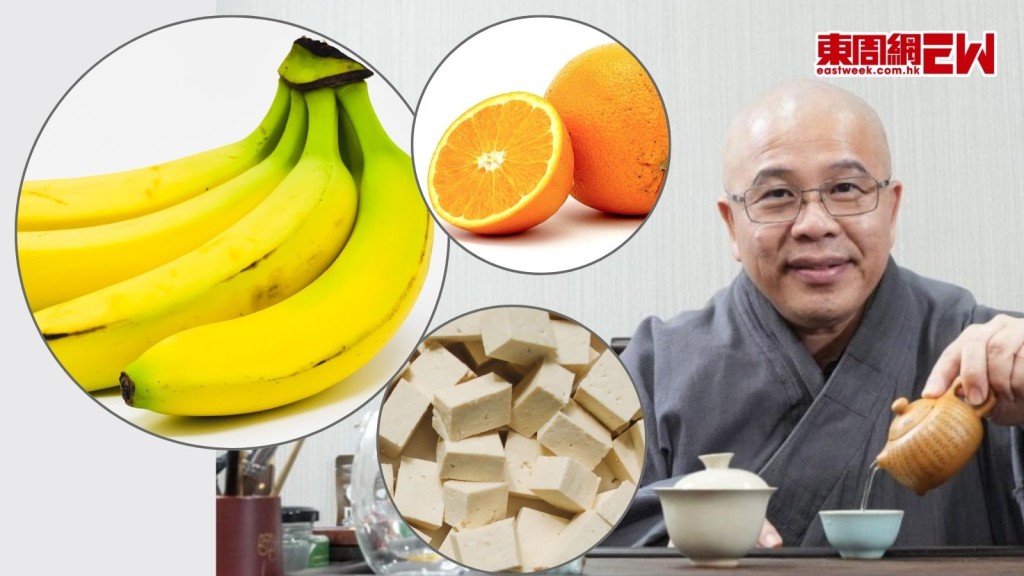

洞鈜法師食肉為補膠原蛋白?食蕉啦!素食者吸取膠原蛋白食物大公開!

2024-03-07

樂在灣區

深圳蛋撻地圖2024 | 盤點深圳8款最強蛋撻 附詳細購買地址及價格

2024-04-24

東周JETSO

賞您換票證|《音樂傳奇卜馬利:人生愛與夢》換票證20張

2024-03-05

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad