東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

今年結婚30周年 揭老公追女蠱惑招 麥玲玲自爆多靚仔追

2024-05-02

娛樂焦點

J2主持文頌男患癌接受28次電療 飽受劇痛只可跪不能坐!Stephy馬浚偉隔空打氣!

12小時前

時事直擊

直擊 外賣黑工肆虐油尖旺 非法租用送餐App帳戶 食物卡、假ID登記上樓

13小時前

東姑熱話

鄧麗欣 被1粒爆谷冧掂

2024-05-02

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

娛樂焦點

【林作被捕事件】 麥玲玲師傅笑鬧林作:「佢鍾意拉人條裙,冚自己對腳!」

2023-09-20

娛樂焦點

陳豪自爆係「乳酪控」 樂基兒把握機會食叉燒飯

2024-02-22

財經智庫

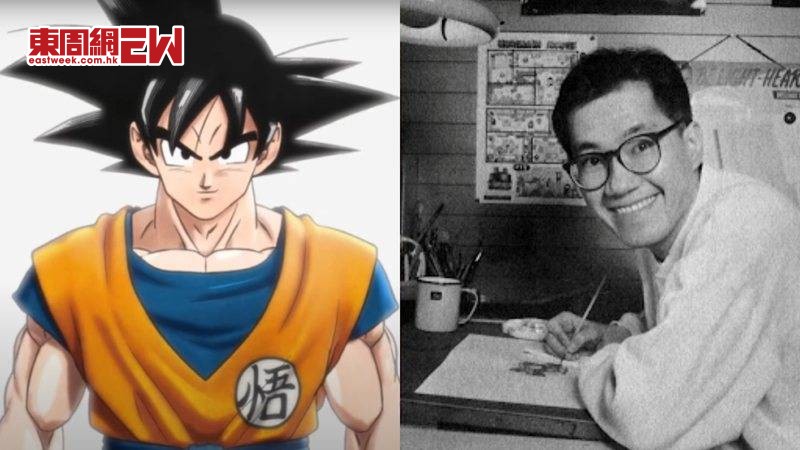

《龍珠》《IQ博士》作者鳥山明逝世 大量名人明星係粉絲

2024-03-08

親子天地

輪椅劍后余翠怡珍惜媽媽囉嗦 最自豪父母倫敦地鐵內受鼓掌

2024-02-15

時尚生活

Hello Kitty為海港城做點睛嘉賓 即場「找數」送禮冧Do姐

2024-02-22

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad