東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

《東周刊》第1078 期|獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ‧佘媽頑疾纏身爆佘詩曼 3 招急救

19小時前

飲食玩樂

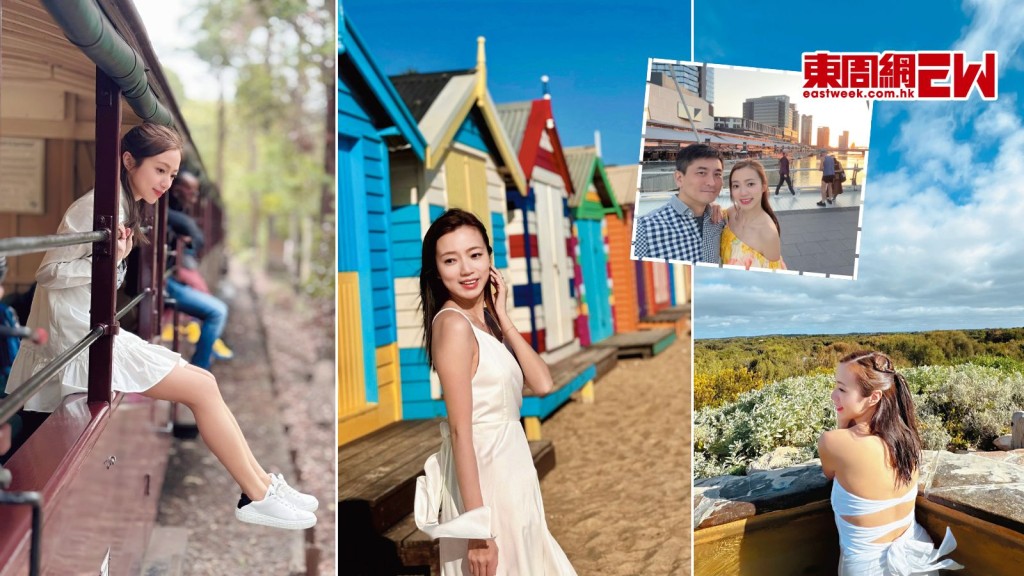

澳洲︱孖老公范振鋒慶祝升職 李思欣墨爾本6日精華遊(上)

2024-04-17

健康醫美

元宵吃出健康浪漫 海味達人推介紅豆湯 補氣養血消水腫 日本人至愛!

2024-02-24

焦點人物

沒法遺忘的愛 醫療集團CEO張裕龍

2024-03-24

時事直擊

獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ︱ 新一期《東周刊》精彩預告

17小時前

東周JETSO

賞您換票證|《愛是一把槍》換票證10張

2024-03-02

健康醫美

驚蟄2024|今日飲咗未?海味達人推介特製玫瑰花茶 養脾疏肝降火氣

2024-03-05

財經智庫

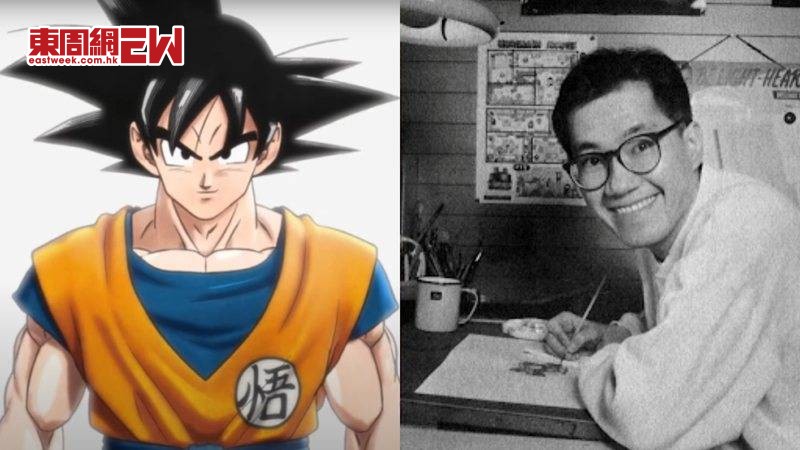

《龍珠》《IQ博士》作者鳥山明逝世 大量名人明星係粉絲

2024-03-08

健康醫美

三八婦女節必飲︱想生B暖宮血氣足?養宮聖品雞泡膠3款湯水甜品推介

2024-03-08

醫療百科

刀光劍影 │ 解構微創靜脈曲張手術 低創傷 低風險

2024-03-06

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad