東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

樂在灣區

盤點深圳七間文青氣質獨立屋咖啡店 | 尋找繁忙都市中的“清幽地”

2024-04-18

飲食玩樂

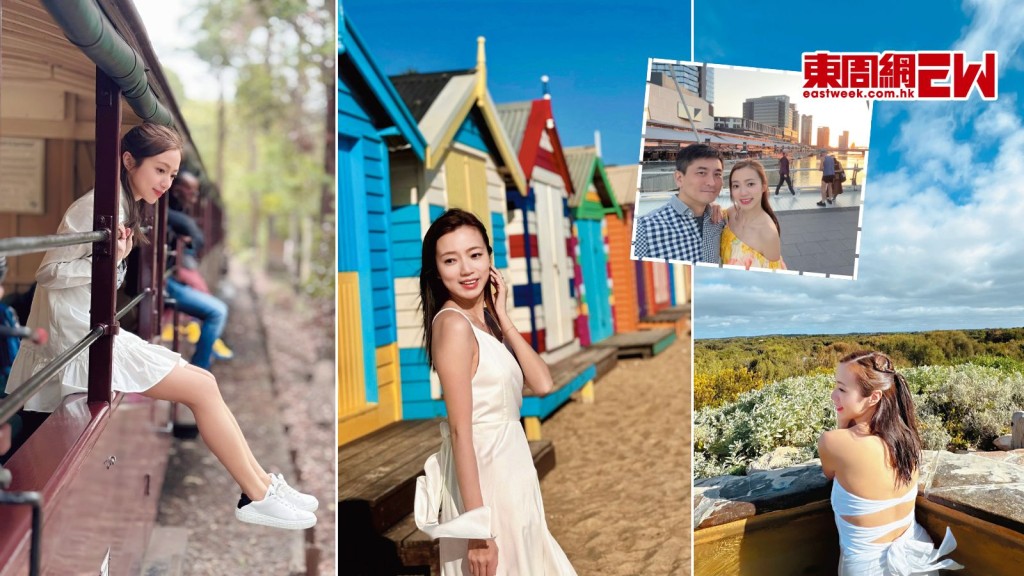

澳洲︱孖老公范振鋒慶祝升職 李思欣墨爾本6日精華遊(上)

2024-04-17

娛樂焦點

舒淇 馮德倫結婚8周年 台北舉行盛大派對似補辦喜酒

4小時前

時事直擊

大跌市粉碎翻身希望 800億遺產疑「資不抵債」 「舖王」傳奇幻滅

2024-02-23

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

娛樂焦點

《東周刊》第1077 期|亂世避險抗通脹 拆解瘋狂炒金潮 ‧涉淫辱未成年少女 名嘴黃子佼性罪行大揭秘

2024-04-16

玄學靈異

【異靈異靈】 娛記住鬼屋嚇到急急搬

13小時前

飲食旅遊

大風堂美食(二) | 葉澍堃

2024-04-18

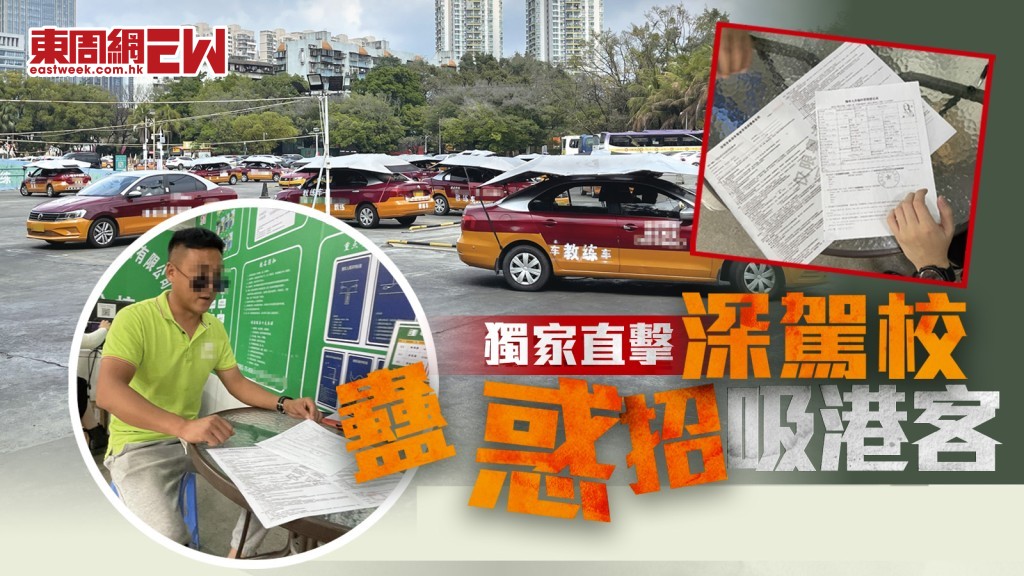

時事直擊

獨家直擊 北上學車成風 深駕校蠱惑招吸港客

2024-03-15

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad