東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

《東周刊》第1077 期|亂世避險抗通脹 拆解瘋狂炒金潮 ‧涉淫辱未成年少女 名嘴黃子佼性罪行大揭秘

15小時前

時事直擊

《東周刊》「香港服務大獎」 20周年 林健鋒:要欣賞自己的社會

7小時前

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

娛樂焦點

黎明詩喪禮丨黎明詩密友Kelly送別摯愛哭成淚人

12小時前

時尚生活

金像獎Fashion騷︱ 星級形象指導辣評20女星 劉嘉玲得啖笑 楊偲泳唧出肥肉

2024-04-15

娛樂焦點

《逆天奇案2》人氣小三 直擊王嘉慧操出誘人Body

10小時前

時尚生活

十二生肖之龍牛馬蛇 開運內衣攻略 【唐碧霞師傅醒你】 絕「色」好Bra

2024-02-08

健康醫美

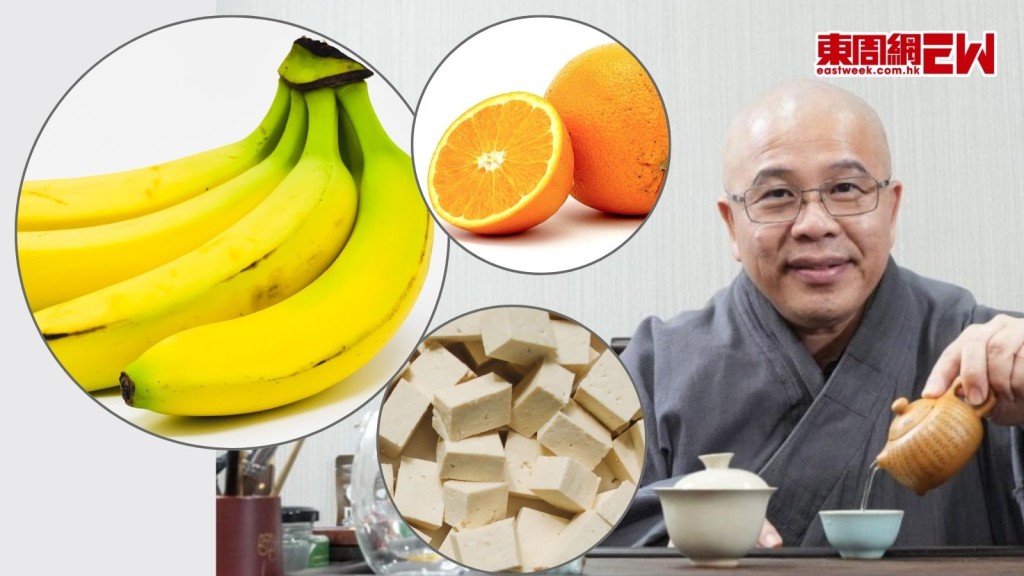

洞鈜法師食肉為補膠原蛋白?食蕉啦!素食者吸取膠原蛋白食物大公開!

2024-03-07

娛樂焦點

「星級廟宇」直擊 張智霖蔡一智扭六壬冧龍母

2024-03-08

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad