東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

《東周刊》第1077 期|亂世避險抗通脹 拆解瘋狂炒金潮 ‧涉淫辱未成年少女 名嘴黃子佼性罪行大揭秘

4小時前

娛樂名人

有請蝦玲姐 | 黃庭桄

4小時前

時尚生活

金像獎Fashion騷︱ 星級形象指導辣評20女星 劉嘉玲得啖笑 楊偲泳唧出肥肉

22小時前

樂在灣區

深圳賞花攻略2024 | 8個人少景靚的寶安區公園 免費免預約花海打卡攻略

23小時前

健康醫美

生髮︱ 首做直播3小時推生髮產品 陳君宜搵老公鄭躬明做白老鼠

1小時前

娛樂焦點

黎明詩喪禮丨黎明詩密友Kelly送別摯愛哭成淚人

1小時前

玄學靈異

四大餓命改運法 你一生人必做的改運大事 | 李居明

4小時前

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

時事直擊

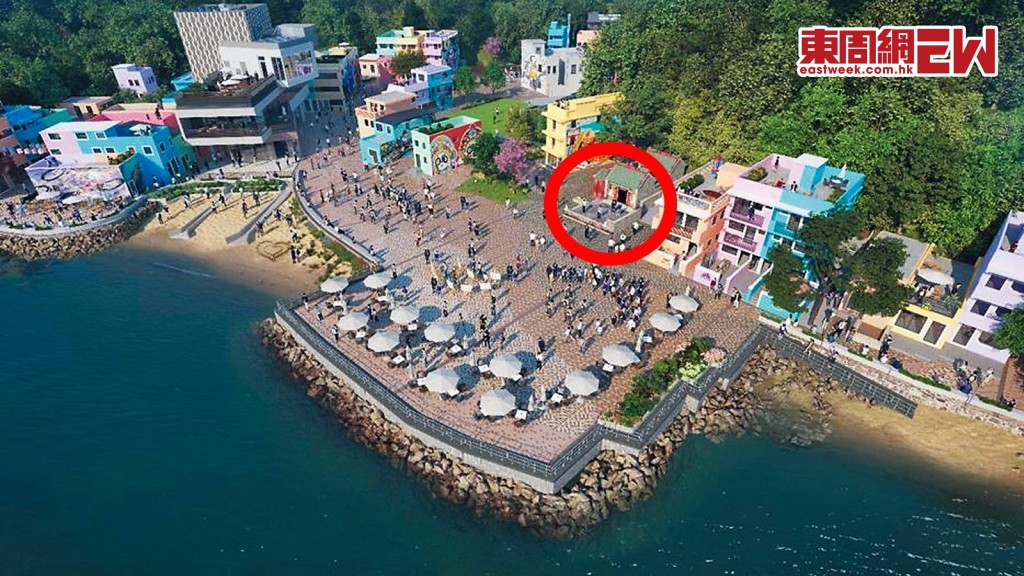

馬灣公園二期竣工 舊村活化圖曝光|政官莊

2024-03-14

娛樂焦點

獨家直擊曾志偉71歲生日慈善齋宴 | 曾國祥 曾寶儀 王敏奕等陪伴在側 現場星光熠熠

2024-04-12

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad