東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

《東周刊》第1078 期|獨家追蹤深港可疑食品 驚爆 假肉串燒 化學湯底 ‧佘媽頑疾纏身爆佘詩曼 3 招急救

5小時前

娛樂焦點

炎明熹人美心善 生日月舉行義賣及捐血日

2024-04-22

娛樂名人

天使的足跡 | 黃庭桄

6小時前

玄學靈異

送給媽媽的龍年改運天機 | 李居明

5小時前

娛樂焦點

姜濤開直播道歉 稱粉絲衝突問題難解決

1小時前

樂在灣區

港人北上 | 雅枝竹仲可以咁樣食?少女心爆棚的茶咖里還有隱藏美食?咁出片的打卡地仲唔去?

2024-04-22

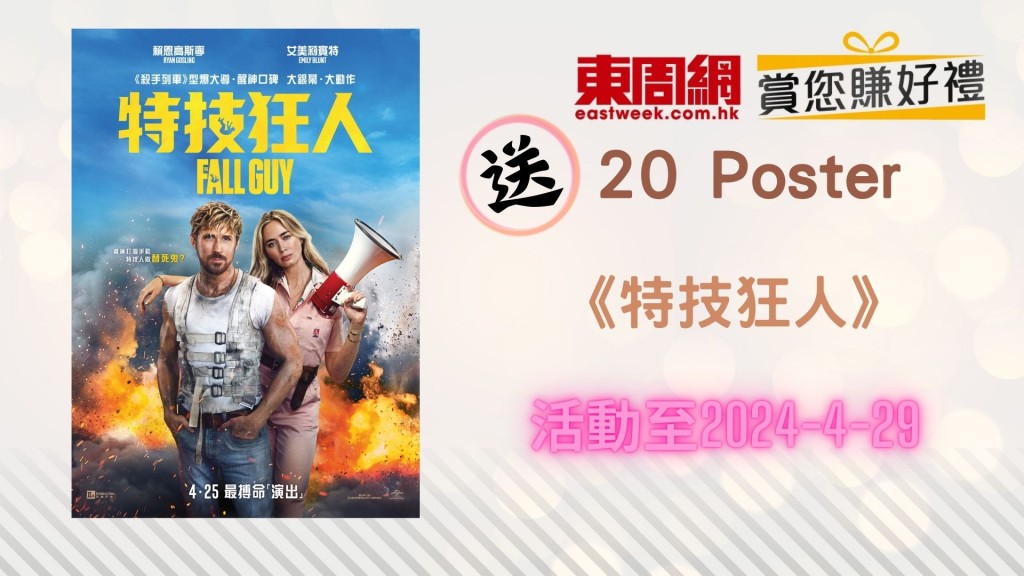

東周JETSO

賞您好禮|《特技狂人》Poster 20張

11小時前

東周JETSO

賞您換票證|《我們一起搖太陽》換票證20張

11小時前

時事直擊

廣明德慧 善澤香江

2024-04-17

娛樂焦點

通往杏福的疆界 黎瑞恩

1小時前

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad