東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

娛樂焦點

東周追劇指南2024之陸劇 | 李現周雨彤新劇即將上線,佘詩曼出演女性群像劇,胡杏兒變身古代女強人?

2024-04-19

時尚生活

金像獎Fashion騷︱ 星級形象指導辣評20女星 劉嘉玲得啖笑 楊偲泳唧出肥肉

2024-04-15

樂在灣區

深圳水療 | 6間福田口岸步行即達按摩會所親身測評

2023-08-30

樂在灣區

盤點深圳七間文青氣質獨立屋咖啡店 | 尋找繁忙都市中的“清幽地”

2024-04-18

玄學靈異

【異靈異靈】 娛記住鬼屋嚇到急急搬

2024-04-19

時事直擊

茶餐廳奇招推$38任食早餐 負責人:好過食兩餸飯

2024-04-19

飲食玩樂

4‧28富衛保險冠軍賽馬日 推出限定馬王tee 贏遊戲訪巨星「金槍六十」

2024-04-13

財經智庫

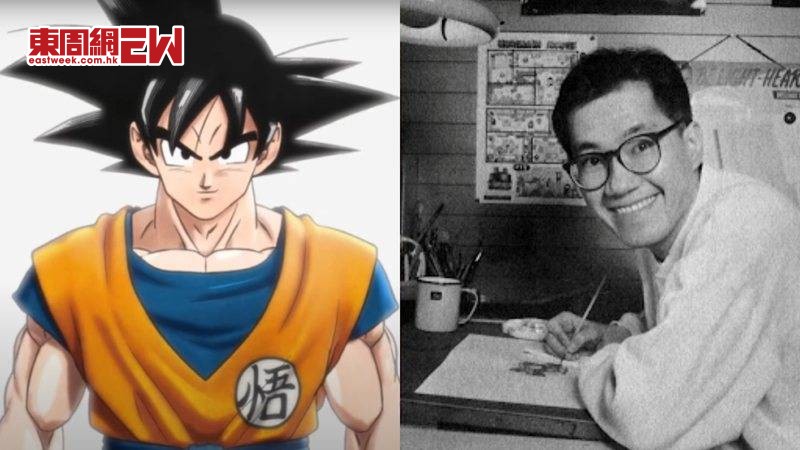

《龍珠》《IQ博士》作者鳥山明逝世 大量名人明星係粉絲

2024-03-08

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad