東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

樂在灣區

盤點深圳七間文青氣質獨立屋咖啡店 | 尋找繁忙都市中的“清幽地”

21小時前

財經智庫

2024定存攻略|股債風險升溫 市民搶做高息定存 實測拎100萬開戶 有銀行居然要等足……

18小時前

時尚生活

Art Basel香港2024現場直擊 精選20大師作品:畢加索+米羅+加賀溫+黎薇+比田井南谷

2024-03-29

財經智庫

投資毛公仔|一卷有腳的廁紙賣三千?

2024-04-17

娛樂焦點

《婚後事》一度被雪藏 真相竟然同王浩信有關

2024-03-19

娛樂焦點

屋邨妹升呢「億元新抱」爆余香凝老公猛料身世

2023-10-13

財經智庫

港元定存攻略2024|工銀亞洲 6厘定期記者實測8分鐘開戶真定假? 附各大銀行10萬元定存優惠【3月1日更新】

2024-03-01

飲食玩樂

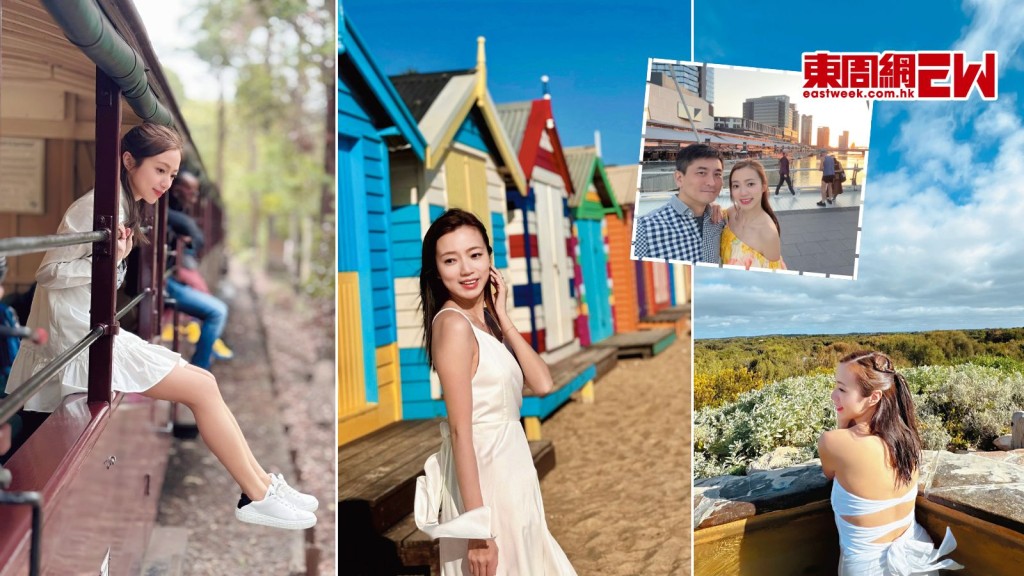

澳洲︱孖老公范振鋒慶祝升職 李思欣墨爾本6日精華遊(上)

2024-04-17

娛樂焦點

「星級廟宇」直擊 張智霖蔡一智扭六壬冧龍母

2024-03-08

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad