東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

時事直擊

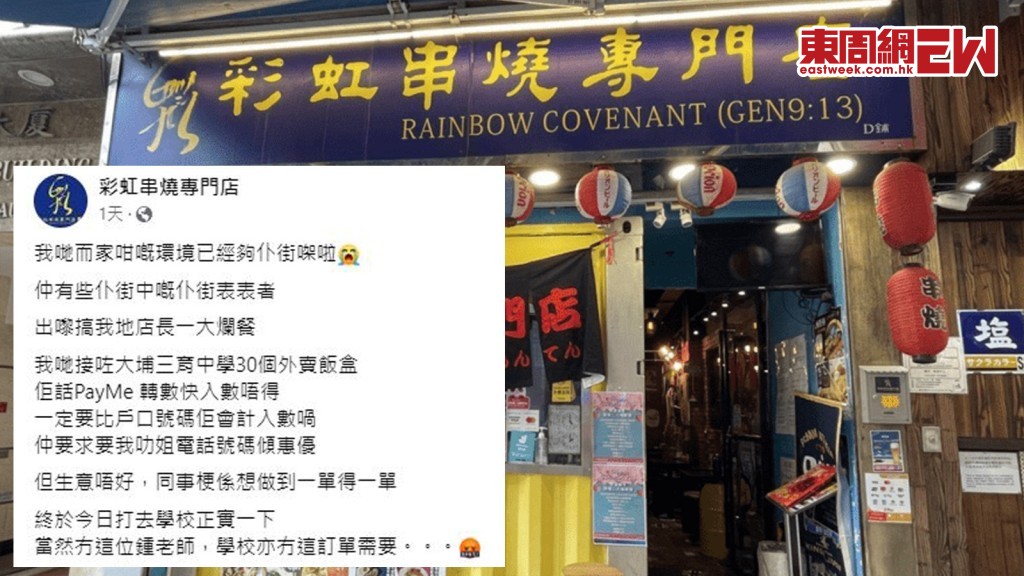

電話騙案|騙徒扮老師向大埔小店訂30個外賣飯盒 醒目職員一招識破免損失

14小時前

時尚生活

十二生肖之羊狗猴雞 開運內衣攻略 【唐碧霞師傅醒你】 絕「色」好Bra

2024-02-08

娛樂焦點

泰國法科女師傅 1,200呎大圍半山「避難所」

2024-03-14

健康醫美

潤膚乳大比併 貴價narciso rodriguez成大贏家

2024-02-13

娛樂焦點

獨家曝光︱余慕蓮護老院生活大公開 呻爆盼回家:度日如年!

2024-04-15

娛樂焦點

《東周刊》第1077 期|亂世避險抗通脹 拆解瘋狂炒金潮 ‧涉淫辱未成年少女 名嘴黃子佼性罪行大揭秘

2024-04-16

玄學靈異

【異靈異靈】 娛記住鬼屋嚇到急急搬

22小時前

娛樂焦點

虐狗疑雲有洋蔥!九肚山西摩犬抗癌3年 主人:每一日都係賺返嚟!

10小時前

健康醫美

護膚有法︱35歲梁洛施 靠還原基本法回春

2024-01-27

飲食玩樂

《The Asylum 3》藝術企劃終章移師海港城 共享心靈庇護所

2024-03-04

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad