東周網|提供更多《東周刊》內容以外的延伸內容、並包含更多娛樂、女性、美容、時裝、健康、寵物及玄學等資訊。

《東周網》為星島新聞集團旗下、本地暢銷的時事與娛樂綜合周刊《東周刊》的官方網站。周刊以客觀持平的報道宗旨,深入討論每周的城中熱話,發掘真相,題材精彩而獨家外,《東周網》提供更多周刊外的延伸內容、並包含最新時事、財經、美容、時裝、健康、旅遊及名人等資訊。

開啟

集團旗下品牌

娛樂焦點

星級稀客俾面蒲頭 直擊俞琤「奔七」慶生P

13小時前

親子天地

輪椅劍后余翠怡珍惜媽媽囉嗦 最自豪父母倫敦地鐵內受鼓掌

2024-02-15

樂在灣區

港人北上 | 港人小編試吃深圳30年老字號牛肉火鍋!為了一啖新鮮牛肉專門到深圳嗌滿整枱!

2024-03-09

娛樂焦點

通往杏福的疆界 黎瑞恩

11小時前

娛樂焦點

桔星高照 岑潔儀

2024-04-18

健康醫美

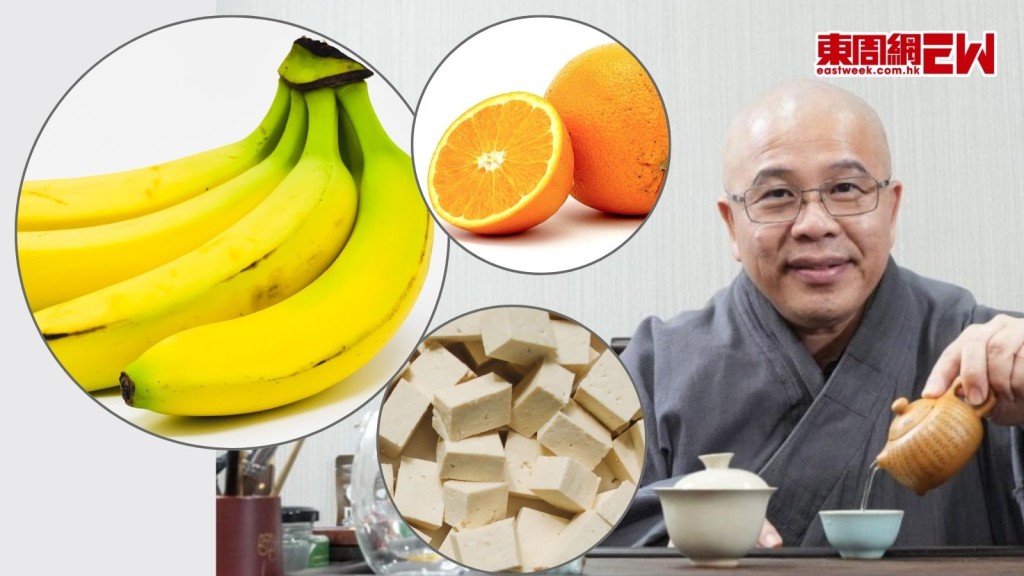

洞鈜法師食肉為補膠原蛋白?食蕉啦!素食者吸取膠原蛋白食物大公開!

2024-03-07

飲食玩樂

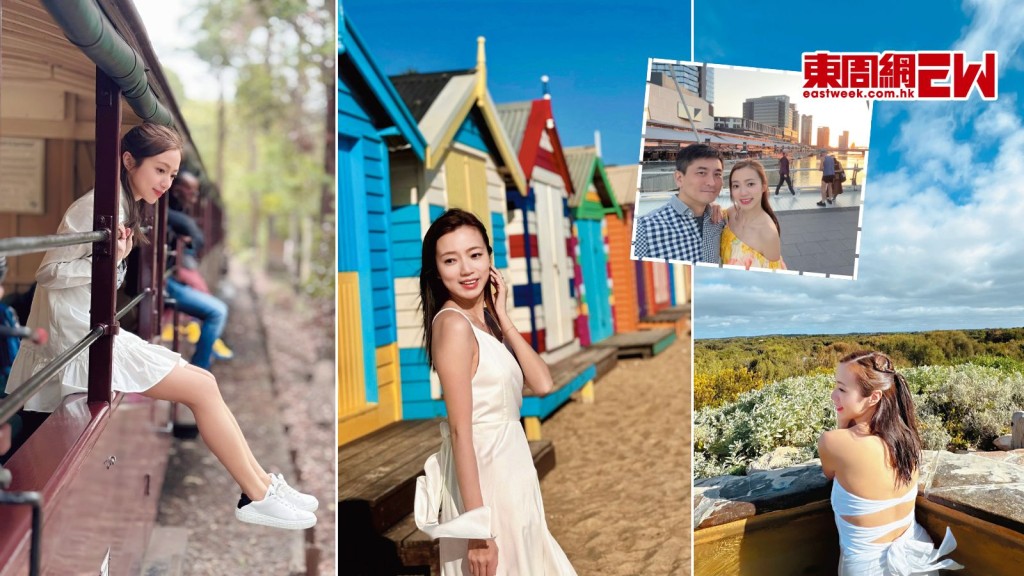

澳洲︱孖老公范振鋒慶祝升職 李思欣墨爾本6日精華遊(上)

2024-04-17

談情說性

美魔女李若彤自度8式「小龍女乳腺操」 操走壞脾氣防乳腺增生!

2024-03-09

時尚生活

農曆新年2024︱謝瑞麟 x萬希泉「12靈瓏」陀飛輪腕錶 神采飛揚迎龍年

2024-02-11

飲食玩樂

《The Asylum 3》藝術企劃終章移師海港城 共享心靈庇護所

2024-03-04

You are currently at: eastweek.com.hk

Skip This Ad